表盘手轮是如何实现微米级操控的?解析精密制造中的“指尖艺术”

在数字化浪潮席卷制造业的今天,当人们谈论精密加工时,话题往往围绕着自动化、机器人技术和智能控制系统。然而,在这些高科技设备之间,仍有一个看似传统的部件默默发挥着不可替代的作用,它就是表盘手轮。这个由圆形表盘和旋转手柄组成的装置,是如何在微米级别的精密操控中展现出无可替代的价值的呢?让我们一起揭开这“指尖艺术”背后的科学原理与应用智慧。

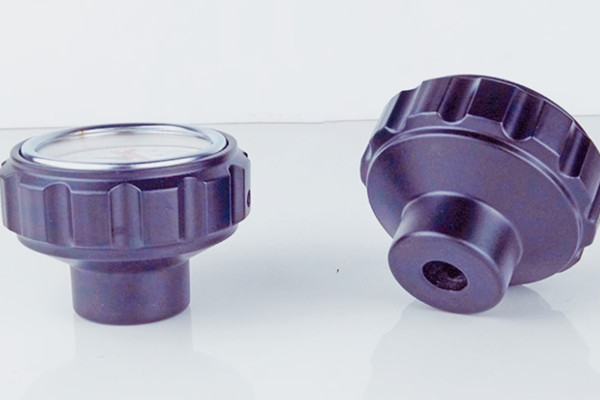

一、精妙结构:小空间内的大智慧

表盘手轮的精密之处首先体现在其精妙的结构设计上。一个标准的表盘手轮通常由轮盘、手柄、读数刻度及内部传动系统组成。轮盘直径经过精密计算,既要保证足够的操控力矩,又要考虑操作者的使用舒适度。手柄的倾斜角度和长度设计符合人体工程学,确保长时间操作不易疲劳。

表盘上的刻度系统是精密之本。高品质的表盘手轮采用光蚀刻技术制作刻度,线条宽度可达微米级别,配合放大镜和照明系统,使操作者能够清晰读取每一微小移动。更为精妙的是,许多表盘手轮还配有游标刻度,这种在主刻度基础上再细分的技术,让操作者能够实现主刻度十分之一甚至百分之一的读数精度。

内部的传动机构同样凝聚着工程智慧。精密齿轮组、蜗轮蜗杆机构或谐波传动装置,将操作者手部的旋转运动精准转换为设备的微细位移。这些机构经过特殊设计,消除了反向间隙——那种在改变旋转方向时产生的空程误差,确保了每一次转动都能精确传递到执行端。

二、材料科学:稳定性的基石

表盘手轮要达到微米级精度,材料选择至关重要。高级工程塑料、铝合金、不锈钢等材料根据不同的应用场景被精心选用。在恒温恒湿的精密实验室,零膨胀玻璃陶瓷制成的表盘手轮几乎不受温度变化影响;在车间环境中,阳极化处理的铝合金手轮既轻便又耐磨;而在医疗或食品行业,抗腐蚀的不锈钢手轮则成为首选。

材料的稳定性不仅体现在尺寸上,还表现在长期使用的可靠性上。优质表盘手轮会采用特殊的表面处理技术,如硬质阳极化、特氟龙涂层或陶瓷涂层,这些处理不仅提升了手轮的耐用性,还优化了手感触觉,让操作者能够通过指尖感受到更细微的操作反馈。

三、应用艺术:从理论精度到实际精度

拥有精良设计的表盘手轮,在实际应用中如何发挥其全部潜力?这需要操作者掌握独特的“指尖艺术”。

在高精度数控铣床的对刀过程中,经验丰富的技师会以特定的节奏和力度转动手轮,他们能够通过指尖感受到刀具与工件接触的瞬间。这种触觉反馈与表盘读数相结合,形成了双重保障。在电子显微镜样本定位中,操作者会采用“渐进逼近法”——先快速旋转手轮大致定位,再缓慢微调,最后通过细微的震动感确认最佳位置。

精密装配线上的工人则发展出了独特的“手感记忆”,他们不需要时刻盯着表盘,仅凭手部肌肉记忆就能重复特定角度的旋转,这种人与机械的深度融合,是任何全自动化系统难以完全替代的。

四、技术演进:传统与创新的融合

随着技术进步,表盘手轮也在不断进化。数字表盘手轮的出现在保留传统操作感的同时,大幅提升了读数便利性。高分辨率编码器的引入,使得一转之内可实现数千甚至数万个计数,精度达到前所未有的高度。

智能表盘手轮更是将传统与现代技术完美融合。它们集成了力反馈系统,当接近目标位置时,手轮会产生细微的阻力变化,提示操作者减速;有些还配有触摸感应功能,仅当检测到操作者接触时才会启动精密模式,防止误触导致的精度损失。

无线表盘手轮则解放了操作者的空间限制,在大型设备周围自由移动,从最佳角度观察和操控,进一步提升了操作精度。

五、未来展望:精密操控的永恒价值

在工业4.0和智能制造背景下,有人预言表盘手轮这样的传统控制装置将会消失。但实际情况恰恰相反——越是高度自动化的系统,越需要灵活的人机交互接口应对突发情况和特殊加工需求。表盘手轮以其直观、精准、可靠的特性,在可预见的未来仍将是精密制造中不可或缺的一环。

新一代表盘手轮正在与增强现实技术结合,操作者透过AR眼镜可以看到虚拟的引导线和实时数据提示,使精密操控变得更加直观。自适应阻尼技术的研发,将使手轮能够根据具体任务自动调整旋转阻力,为不同精度要求的操作提供最佳手感。

从某种意义上说,表盘手轮代表了工程技术中一种永恒的追求——在尊重人类操作习惯的前提下,不断突破精度极限。它不仅是精密设备的一部分,更是人类智慧与机械精度之间的桥梁。在这个充斥着触摸屏和语音控制的时代,表盘手轮这种需要亲手操控的精密界面,提醒着我们:在某些领域,人类的触觉敏感性、手眼协调能力和直觉判断,仍然是实现最高精度的关键。

当我们下次看到一位经验丰富的技师轻柔地转动表盘手轮,在微米世界中游刃有余地穿梭时,我们看到的不仅是一种操作,更是一种艺术——一种融合了工程设计、材料科学和人类技艺的指尖艺术,这种艺术在精密制造领域持续闪耀着独特的光芒。

相关资讯

-

2018-07-10

-

2018-08-14

-

2023-06-27

-

2022-11-28

-

2016-12-08

联系我们:

联系我们: